Au fil des siècles, l’Homme s’est éloigné du modèle de chasseur-cueilleur pour s’orienter vers celui du cultivateur. Mais après plus d’un demi-siècle d’agriculture intensive, le bilan est lourd : pratiquée sur de larges surfaces, l’agriculture appauvrit les sols et nuit considérablement à la biodiversité. Terre labourée, sols mis à nu et érodés par les aléas climatiques, diversité génétique appauvrie… Les impacts de l’agriculture sur l’environnement sont nombreux et interrogent sur la pérennité de ce mode de gestion. Et s’il existait un modèle alternatif permettant une production alimentaire durable et résiliente sans déstabiliser l’environnement ?

Qu’est-ce qu’un jardin-forêt ?

Les jardins-forêts sont une forme d’agroforesterie. Cette technique ancestrale est fondée sur l’intégration d’arbres au sein de paysages agricoles afin de reproduire les mécanismes naturels de la forêt. Cette pratique s’appuie sur les synergies de l’écosystème forestier et de la biodiversité pour générer un modèle de culture vertueux. En associant des espèces complémentaires, la forêt-jardin tire profit de chacune des essences pour établir un écosystème stable. Ainsi, elle améliore les capacités de rendement des terres grâce aux bénéfices auxiliaires générés en faveur de l’accueil de la biodiversité, de l’amélioration des sols et de la production de ressources complémentaires (fourrage, bois, fruits). Pratiquée généralement sur de grandes surfaces en agriculture biologique, l’agroforesterie peut être mise en place à moindre échelle grâce au modèle du jardin-forêt.

Le jardin-forêt, un écosystème calqué sur la nature

Conscients de l’instabilité du système de production alimentaire conventionnel, Robert Hart1, horticulteur et écologue, et Martin Crawford2, agriculteur biologique, prônent une agriculture naturelle et la mise en place de systèmes agroforestiers en milieu tempéré. "Personne ne fertilise ou n’irrigue une forêt. La forêt est autonome. Si vous êtes capable de recréer une forêt nourricière alors votre principal effort sera d’en récolter les fruits.", explique Robert A.de J.Hart.

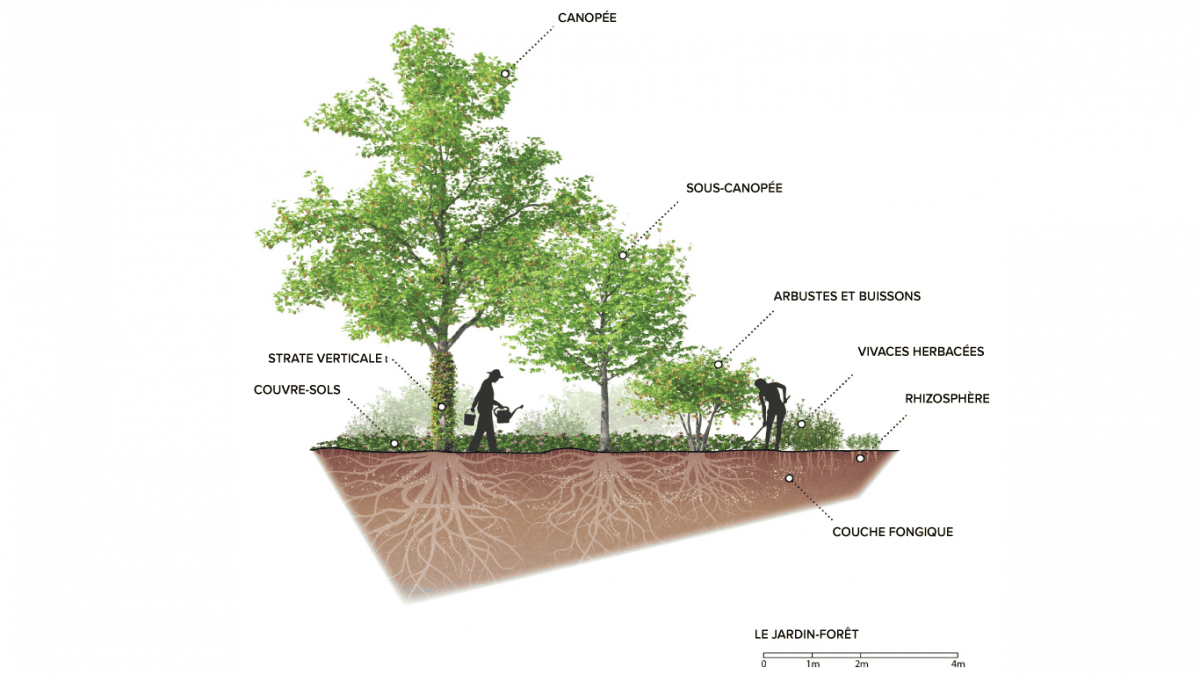

Le jardin-forêt s’appuie sur le modèle de la permaculture, reproduisant à l’identique les mécanismes de la nature sur une surface réduite afin de créer un jardin-potager, qui s’inspire de l’organisation naturelle d’un écosystème forestier. Autrement appelé forêt nourricière ou forêt comestible, ce type de plantation permet d’accumuler les ressources produites en abondance et sur le long terme. Écosystème dense, le jardin-forêt est construit sur plusieurs types de végétation : l’arborescent, les arbustifs et les herbacés. Constitué de multiples essences, il s’adapte parfaitement aux climats tempérés et permet d’établir un système autonome, constitué d’espèces sauvages et nourricières, qui s’inscrit dans la durée. On y retrouve donc les attributs de la forêt tels que des baies, des racines, des graines, des champignons, à l’échelle d’un plus petit espace.

Un écosystème d’avenir

©JardinPro

Une fois planté, le jardin-forêt devient une structure autonome à la durée de vie illimitée. Grâce à l’introduction d’essences diversifiées, les espèces sont mélangées stratégiquement afin d’éviter la propagation des maladies. La végétation protégeant le sol de l’évaporation, l’eau est maintenue dans les sols. Grâce à ce cercle vertueux, l’écosystème développe naturellement des synergies entre végétaux, animaux, minéraux et humains et fonctionne de manière autosuffisante.

Bénéfices du jardin-forêt sur les êtres vivants

Ce type d’écosystème favorise la présence d’une biodiversité locale riche composée d’oiseaux, d’insectes, de reptiles (lézards, couleuvres, crapauds), et divers mammifères (hérissons, chauve-souris…etc). Pour favoriser la présence d’une faune riche, propice à la stabilité des milieux, des nichoirs ou des abris naturels sont installés au sein des jardins-forêts : tas de pierre, hôtels à insectes, bassin, perchoirs en hauteur etc.

Véritable révolution vivrière, ils ont également un fort impact social. En effet, en plus des ressources alimentaires qu’ils apportent, ils sont source de bien-être pour la population. En ville, les jardins nourriciers contribuent à refonder le paysage citadin et sont amenés à se démocratiser en contexte de dérèglement climatique, grâce aux îlots de fraîcheur qu’ils permettent de récréer et au carbone que les arbres stockent année après année.

Les forêts-jardins, lieux de rencontres

En plus de pouvoir alimenter la production alimentaire locale, les jardins peuvent être utilisés comme des lieux de partage social et de cohésion, en milieu rural comme urbain. Certains projets de création de forêts-jardins sont pleinement fondés sur l’intégration de jeunes, retraités, écoles ou encore personnes porteuses de handicap, pour favoriser le lien social et générer des chaînes de solidarité. De plus en plus, des ateliers à visée éducative se développent autour des jardins-forêts : plantation arbre, tressage d’osier, dégustation d’une cuisine élaborée à partir de produits issus d’un jardin-forêt, cours d’histoire sur les peuples utilisant l’agroforesterie etc. Cette démarche vise à sensibiliser les plus jeunes sur l’importance des écosystèmes forestiers et de la biodiversité, mais également découvrir et observer la nature.

De nombreux effets thérapeutiques en zone urbaine

Désormais, de nombreux jardins thérapeutiques fleurissent dans les métropoles : à l’heure où 36% de la population déclare avoir déjà fait un burnout3, certains établissements et entreprises proposent au personnel de se ressourcer autour de cette activité extérieure. C’est le cas du centre hospitalier de Lyon-Sud qui, grâce à sa forêt-jardin, propose un écrin de verdure aux patients et à ses équipes.

Les 7 strates du jardin-forêt

Si pendant longtemps, il était coutume de séparer le verger du potager et du jardin médicinal, le jardin-forêt fonctionne totalement différemment. Malgré son aspect sauvage, il s’appuie sur une structure organisée fondée sur l’observation de la forêt naturelle. Il se divise en niveaux distincts, qui imitent la succession végétale observable en forêt. Le jardin-forêt est composé de 7 étages. Dans les structures les plus avancées, on distingue jusque 6 niveaux horizontaux et un 7ème étage vertical, composé de plantes grimpantes et de lianes.

Comment créer un jardin-forêt ?

Pour créer un jardin-forêt, il convient de bien préparer son projet et de prendre en compte de nombreux aspects.

Étudier et aménager son terrain

L’observation des caractéristiques de la zone est une étape déterminante dans la création d’un jardin-forêt. Avant d’établir un plan de stratification, il convient d’identifier quelles essences peuvent être introduites, en fonction des spécificités de la station : rusticité du sol, l’ensoleillement annuel, le pH, le type de profondeur, la situation des nappes phréatiques, la pluviométrie …etc. Qu’il s’agisse d’un pré, d’un verger, d’une friche, d’un espace urbain ou bien d’une forêt, c’est le type de parcelle sur lequel va évoluer le jardin-forêt qui va déterminer son mode de gestion.

- Pré : dans le cas de pâturages, priorité est donnée à la densification du paysage, via l’introduction d’arbres natifs adaptés à la station et qui vont pousseront vite tels que le bouleau, la bourdaine, ou le chêne vert.

- Terres appauvries : afin de redonner vie à un sol dégradé, des arbres dits AFI « Architecturaux, Fertilisants ou Ingénieurs » peuvent être introduits.

- Forêt : les travaux entrepris permettront de faire entrer la lumière pour permettre le développement des sous-strates.

La palette végétale utilisée doit être adaptée aux sols. Prélever du levain de forêt au sein d’un bois dont la composition du sol est similaire pour l’introduire dans la terre de la forêt-jardin est une technique permettant de développer de nouvelles formes de vies dans les milieux appauvris.

Quelles essences choisir ?

Toutes les essences n’ayant pas le même biotope (milieu de vie délimité géographiquement, où les conditions écologiques sont homogènes), les facteurs liés aux spécificités du milieu influencent l’aménagement du jardin-forêt en termes d’espèces, de variétés, de porte-greffe, de densité, de récolte et d’espacement des végétaux. Les essences doivent ainsi être sélectionnées méticuleusement pour pouvoir ensuite vivre en symbiose.

Plusieurs types d’essences sont à distinguer :

- Architecturales : verticales, elles créent de l’ombre

- Ingénieures : elles structurent le sol et favorisent le humus

- Fertilisantes : grâce aux feuilles et bois morts qui viennent nourrir l’écosystème

Types d’essences par strate :

Pour chaque strate du jardin-forêt, de nombreuses essences spécifiques peuvent être introduites :

Canopée (les grands arbres) : noyers, châtaigners, tilleuls, caraganiers, frênes, amandiers, pommiers, poiriers, cerisiers, cognassiers, ginkgo biloba, aulne, hêtre, tilleul, pin, cèdre, merisier, chêne à glands etc.

Les petits arbres (strate sous-canopée) : abricotiers, pruniers, figuiers, chalefs d’automne, noisetiers, amélanchiers, pêchers, cornouillers mâle, saules, Champignons sur bûches (shiitaké, pleurote, etc.)

Les arbustes et buissons : Caseilliers, cassissiers, groseilliers, arbousiers, aronies, goumis du Japon, Gojis, citronniers…

Les vivaces herbacées : bambous, artichauts, rhubarbes, canneberges…

Les couvre-sols ou légumes racines : fruitiers (fraisiers, framboisiers) , menthes, légumes (choux, épinards, artichaut oseilles, poireaux), orties, salades (mâche, cresson, laitues, pissenlits)

La rhizosphère, rampantes et champignons : ails de ours, salsifi, asperges, topinambours, patates douces

La strate verticale : Vignes, actinidiers, akébies, houblon, légumes (cucurbitacées, haricots grimpants), fruitiers (kiwi, igname, vigne), lianes florales comestibles (fruits de la passion).

Mettre en place son projet de création de forêt-jardin

Quel est le coût d’un jardin-forêt ? En partant de pépinières, de greffes, de semi-de-graines, de bourses d’échange et de partage de jardin-forêts, il est possible de créer une structure peu coûteuse. De nombreuses ressources sont disponibles en ligne pour aider à la création d’une forêt-jardin : forums, data bases comme « Plants For a Future , réseaux de botanistes, applications smartphone permettant d’identifier les essences comme PlantNet…Pour identifier les projets de jardins-forêt autour de vous et partager votre expérience, découvrez une carte de jardin-forêts référencés en France.

Généraliser la création de jardins-forêts

Et si la restauration des écosystèmes forestiers à travers le monde s’appuyait aussi sur les initiatives individuelles ?

Grâce aux forêts-jardin, favoriser la naissance de forêts devient accessible à toute personne disposant d’un morceau de terrain ou souhaitant proposer la re-végétalisation de parcelles ouvertes à tous : «_De toute évidence, peu d’entre nous sont en mesure de restaurer les forêts. Mais des dizaines de millions d’entre nous ont des jardins, ou l’accès à des espaces ouverts tels que les friches industrielles, où les arbres peuvent être plantés. Et si l’on peut tirer pleinement parti des potentialités qui sont disponibles même dans les zones fortement bâties, de nouvelles ‘forêts urbaines’ peuvent apparaître…_», explique Robert A.de J.Hart.

Robin Hart : dès 1960, il devient l’un des acteurs de références du concept de jardins-forêts avec la création d’une forêt comestible de 5000m2 sur sa ferme

Martin Crawford : agriculteur biologique et pédagogue, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les forêts-jardins

Enquête nationale CFDT « Parlons travail » : https://analyse.parlonstravail.fr/